土間打ち体験

2008.06.07 |Category …活動報告

榎本です。

今回は,とうとう待ちに待った土間打ちイベントのご報告です。

イベントは,2007年9月1日と2日の二日に渡って行われました。

参加者は,1日が8名+スタッフ2名,2日が7名+スタッフ2名でした。

講師は,地元の建設業者さん2名,職人さん3名,地元の方1名でした。

土間とは,民家の一部を構成する土でできた床間のことで,

屋内の作業を行う際に重宝された重要な民家の空間です。

民家を作る時や古くなった土間を修理するのが土間打ちで,

このイベントは古民家の土間修理として行われました。

土間打ちは,昔から行われる三和土(たたき)という方法で行いました。

左官屋さんもほとんど経験がないとの事で試行錯誤でしたが,

土と石灰,にがりの配合を調整しながら行われました。

この日は,土間打ちと古民家の壁や雨戸の補修が同時に行われました。

手順は以下の通りです。

1. 土のふるい分け

まず,土をふるいにかけて大きさを揃えます。

大きな塊は潰して,細かい土とは別に土のうに詰めます。

2. 石灰,にがりを混ぜる

土のうを運び,石灰と土を1:3の割合で配合します。

配合された土には,その後少量のにがりを加えます。

3. 叩き締め

配合された土を均等に敷き,木ごてで叩きます。

更に強く固めるため,タコという道具で強く押し固めます。

この作業を繰り返し,3層の土の層を作ります。

4. 仕上げ

3層目が固まったら,表面を滑らかになるよう仕上げます。

水で表面を濡らし,金ごてを使って表面を平らにします。

↑土をふるいにかけているところ。

↑石灰とにがりを加えて混ぜているところ。

↑木ごてで土を叩き固めているところ。

↑タコを使って押し固めているところ。

↑金ごてで仕上げをしているところ。

次は,壁と雨戸の修理です。

1. 壁の表面の汚れを落とす

ブラシを使って,壁についたホコリや汚れを落とす。

2. 防腐剤,塗料を塗る

材料を交換した部分は防腐剤と塗料を塗る。

汚れを落としただけの部分には,防腐剤を塗る。

雨戸も同様に防腐剤と塗料を塗る。

↑天然素材の塗料と防腐剤。地元の子供も参加してくれました。

初めての作業が多く,最初はとまどい気味の参加者でしたが,

次第に作業にも慣れ,地元の方々との会話も弾み,

とても楽しい二日間になりました。

夜には,古民家の宿泊利用体験も同時に行い,

参加者のうち5名+スタッフ1名が古民家に宿泊しました。

飛び入りで,夜だけ遊びに来てくれた方もおられました。

↑この日は,カレーライスを作りました。

そして,講師の方々と参加者の努力の甲斐あって,

2日には土間のうち半分が完成に至りました。

残りの半分は講師の方々にお任せすることになりましたが,

土間の出来もまずまずで,貴重な体験に満足でした。

凸凹のあるところは愛嬌といったところですが,

次に訪れた時には「自分が作った部分はここか」などと

懐かしい気持ちになれることと思います。

↑完成した土間。左が3層目,右が2層目です。

このイベントを通して,普段は話せない上石津の地元の方々との

交流ができたことが一番の成果ではないかと思います。

イベントの二日間にも,市役所の職員さんや公園の職員さんのほか,

地元の方が数名,様子を見に現場に訪れてくださりました。

↑2日の作業に参加されたみなさま。

また,講師の方々には,不慣れな参加者に手取り足取り

作業の説明をしていただき,大変感謝しております。

↑作業の説明をしていただいた講師の方々。

その後,出来上がった土間を見に古民家を訪れましたが,

自分たちが打った土間と講師の方々のそれを比べることができ,

「さすが職人さんは違うなぁ」と,当たり前のことながら感動しました。

そして,自分が打った土間に対する愛着が感じられるようになり,

これからどんどん使われて良い土間になって欲しいと思いました。

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

上石津 土間打ち体験イベント

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-09-04

書き込み:榎本

今回は,とうとう待ちに待った土間打ちイベントのご報告です。

イベントは,2007年9月1日と2日の二日に渡って行われました。

参加者は,1日が8名+スタッフ2名,2日が7名+スタッフ2名でした。

講師は,地元の建設業者さん2名,職人さん3名,地元の方1名でした。

土間とは,民家の一部を構成する土でできた床間のことで,

屋内の作業を行う際に重宝された重要な民家の空間です。

民家を作る時や古くなった土間を修理するのが土間打ちで,

このイベントは古民家の土間修理として行われました。

土間打ちは,昔から行われる三和土(たたき)という方法で行いました。

左官屋さんもほとんど経験がないとの事で試行錯誤でしたが,

土と石灰,にがりの配合を調整しながら行われました。

この日は,土間打ちと古民家の壁や雨戸の補修が同時に行われました。

手順は以下の通りです。

1. 土のふるい分け

まず,土をふるいにかけて大きさを揃えます。

大きな塊は潰して,細かい土とは別に土のうに詰めます。

2. 石灰,にがりを混ぜる

土のうを運び,石灰と土を1:3の割合で配合します。

配合された土には,その後少量のにがりを加えます。

3. 叩き締め

配合された土を均等に敷き,木ごてで叩きます。

更に強く固めるため,タコという道具で強く押し固めます。

この作業を繰り返し,3層の土の層を作ります。

4. 仕上げ

3層目が固まったら,表面を滑らかになるよう仕上げます。

水で表面を濡らし,金ごてを使って表面を平らにします。

↑土をふるいにかけているところ。

↑石灰とにがりを加えて混ぜているところ。

↑木ごてで土を叩き固めているところ。

↑タコを使って押し固めているところ。

↑金ごてで仕上げをしているところ。

次は,壁と雨戸の修理です。

1. 壁の表面の汚れを落とす

ブラシを使って,壁についたホコリや汚れを落とす。

2. 防腐剤,塗料を塗る

材料を交換した部分は防腐剤と塗料を塗る。

汚れを落としただけの部分には,防腐剤を塗る。

雨戸も同様に防腐剤と塗料を塗る。

↑天然素材の塗料と防腐剤。地元の子供も参加してくれました。

初めての作業が多く,最初はとまどい気味の参加者でしたが,

次第に作業にも慣れ,地元の方々との会話も弾み,

とても楽しい二日間になりました。

夜には,古民家の宿泊利用体験も同時に行い,

参加者のうち5名+スタッフ1名が古民家に宿泊しました。

飛び入りで,夜だけ遊びに来てくれた方もおられました。

↑この日は,カレーライスを作りました。

そして,講師の方々と参加者の努力の甲斐あって,

2日には土間のうち半分が完成に至りました。

残りの半分は講師の方々にお任せすることになりましたが,

土間の出来もまずまずで,貴重な体験に満足でした。

凸凹のあるところは愛嬌といったところですが,

次に訪れた時には「自分が作った部分はここか」などと

懐かしい気持ちになれることと思います。

↑完成した土間。左が3層目,右が2層目です。

このイベントを通して,普段は話せない上石津の地元の方々との

交流ができたことが一番の成果ではないかと思います。

イベントの二日間にも,市役所の職員さんや公園の職員さんのほか,

地元の方が数名,様子を見に現場に訪れてくださりました。

↑2日の作業に参加されたみなさま。

また,講師の方々には,不慣れな参加者に手取り足取り

作業の説明をしていただき,大変感謝しております。

↑作業の説明をしていただいた講師の方々。

その後,出来上がった土間を見に古民家を訪れましたが,

自分たちが打った土間と講師の方々のそれを比べることができ,

「さすが職人さんは違うなぁ」と,当たり前のことながら感動しました。

そして,自分が打った土間に対する愛着が感じられるようになり,

これからどんどん使われて良い土間になって欲しいと思いました。

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

上石津 土間打ち体験イベント

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-09-04

書き込み:榎本

PR

古民家で食事会

2008.06.02 |Category …活動報告

榎本です。

これまでは,活動に至る経緯についてお話しましたが,

今回は実際に行った活動についてのご報告です。

日時は前後しますが,2007年8月20日に行った

食事会についてご紹介します。

他地域への聞き取り調査を行うのに平行して,

緑の村公園では,古民家の修理作業が進んでいきます。

古民家は,長年の使用で足場がかなり老朽化しており,

部分的に建築材が腐っているとのことでした。

床を外して,腐った部分を継ぎ直す必要があり,

これは我々学生が中心となって行うことは難しいため,

市役所の職員さんと地元の業者さんで行われました。

↑足場を修理するため,床が外された古民家。

この間に,我々は古民家をどのように活用するかを考えるため,

ひとまず古民家で食事会を開催することにしました。

かまどや囲炉裏,そして自然の材料を使って食事の準備をし,

古民家での生活の一端でも知ろうと考えたためです。

このイベントの参加者は3名+学生スタッフ2名でした。

まずは,魚を焼くための竹串や食器として使える竹を切り出します。

そして,なたやのこぎりを使って竹串と皿,コップを作ります。

一方,台所ではかまどで火をおこしてご飯を炊きます。

その横では,魚を捌いて竹串に刺す準備です。

↑かまどでご飯を炊きます。火加減に注意。

また別の場所では,うどんを打ちます。これも参加者全員が初体験。

美味しいうどんになるように,しっかりこねます。

↑うどんをこねます。

そして,完成。

今日の料理は,ご飯,うどん,あまごの塩焼き,冷や奴でした。

冷や奴に使った豆腐は地元の豆腐屋さんで売られているもので,

とても柔らかく水の中で切らないと潰れてしまいます。

↑麺の太さを揃えるのにも一苦労。

↑うどんが完成しました。いただきまーす!

竹の食器は,必ずしも使いやすいものではありませんでしたが,

地元にあるものをうまく使ってイベントを開催できれば良いなぁ,

という思いがより強くなりました。

地元に豆腐屋さんがあることも,この時に初めて知り,

まだまだ上石津には素晴らしい文化や技が残っているのだ,

という感動もあり,残していきたいと感じました。

↑緑の村を守る会の会長さんからあいさつ。

この日は,緑の村公園の清掃活動を行う地元の団体である

「緑の村を守る会」の会長さんがイベントを見に来て下さりました。

まだまだ地元の方々との繋がりが少ない頃の活動でしたので,

地元の方に活動を知ってもらえる貴重なイベントとなりました。

古民家の修理も順調に進み,土間打ちの作業日程も決まりました。

そして,地元の業者さんや職人さんに講師をお願いして

イベントの開催を行うことができるという話にもなりました。

さて,次回は土間打ちイベントのご報告です。

書き込み:榎本

これまでは,活動に至る経緯についてお話しましたが,

今回は実際に行った活動についてのご報告です。

日時は前後しますが,2007年8月20日に行った

食事会についてご紹介します。

他地域への聞き取り調査を行うのに平行して,

緑の村公園では,古民家の修理作業が進んでいきます。

古民家は,長年の使用で足場がかなり老朽化しており,

部分的に建築材が腐っているとのことでした。

床を外して,腐った部分を継ぎ直す必要があり,

これは我々学生が中心となって行うことは難しいため,

市役所の職員さんと地元の業者さんで行われました。

↑足場を修理するため,床が外された古民家。

この間に,我々は古民家をどのように活用するかを考えるため,

ひとまず古民家で食事会を開催することにしました。

かまどや囲炉裏,そして自然の材料を使って食事の準備をし,

古民家での生活の一端でも知ろうと考えたためです。

このイベントの参加者は3名+学生スタッフ2名でした。

まずは,魚を焼くための竹串や食器として使える竹を切り出します。

そして,なたやのこぎりを使って竹串と皿,コップを作ります。

一方,台所ではかまどで火をおこしてご飯を炊きます。

その横では,魚を捌いて竹串に刺す準備です。

↑かまどでご飯を炊きます。火加減に注意。

また別の場所では,うどんを打ちます。これも参加者全員が初体験。

美味しいうどんになるように,しっかりこねます。

↑うどんをこねます。

そして,完成。

今日の料理は,ご飯,うどん,あまごの塩焼き,冷や奴でした。

冷や奴に使った豆腐は地元の豆腐屋さんで売られているもので,

とても柔らかく水の中で切らないと潰れてしまいます。

↑麺の太さを揃えるのにも一苦労。

↑うどんが完成しました。いただきまーす!

竹の食器は,必ずしも使いやすいものではありませんでしたが,

地元にあるものをうまく使ってイベントを開催できれば良いなぁ,

という思いがより強くなりました。

地元に豆腐屋さんがあることも,この時に初めて知り,

まだまだ上石津には素晴らしい文化や技が残っているのだ,

という感動もあり,残していきたいと感じました。

↑緑の村を守る会の会長さんからあいさつ。

この日は,緑の村公園の清掃活動を行う地元の団体である

「緑の村を守る会」の会長さんがイベントを見に来て下さりました。

まだまだ地元の方々との繋がりが少ない頃の活動でしたので,

地元の方に活動を知ってもらえる貴重なイベントとなりました。

古民家の修理も順調に進み,土間打ちの作業日程も決まりました。

そして,地元の業者さんや職人さんに講師をお願いして

イベントの開催を行うことができるという話にもなりました。

さて,次回は土間打ちイベントのご報告です。

書き込み:榎本

他地域に学ぶ その4

2008.05.29 |Category …活動報告

榎本です。

今日は,他地域に学ぶの4回目になります。

そろそろ,上石津での活動も本格的に行うことになり,

その前に少しでも多くの活動について調査を行いました。

今回調査に向かったのは,豊田市足助町(旧足助町)にある

参州足助屋敷です。ここも行政が管理する施設です。

2007年8月8日。足助町で「たんころりん」と呼ばれるイベントがあり,

その日程に合わせて現地へと足を運ぶことになりました。

「たんころりん」は日が暮れてからのイベントですので,

昼間は行政が管理する参州足助屋敷を訪れます。

↑参州足助屋敷の入口。地元の庄屋を想定して作られました。

この施設は,1980年に補助事業を請けて作られた施設で,

当時では珍しい「見せる博物館」を意図しています。

当時は,ハコモノとしての資料館や博物館建設のブームで,

足助町でも民俗資料を展示する施設の建設が検討されました。

しかし,民俗資料は「その場で体験できてこそ」と考え,

目の前で作業する人を見ることができるものに修正されました。

↑番傘を作っているおばさんとお話もできます。

↑このおじいさんは木地師(木の桶や盆などを作る)です。

ここで作業する方々は決して熟達した職人ばかりではありません。

しかし,自分たちの地域のために何かしたいという方や,

昔取った杵柄とばかりに機織りや草鞋編みをする方がおられます。

「ゲートボールよりこれをやっている方が楽しい」というお話は印象的でした。

↑施設内は,まるで昔の集落にいるかのような雰囲気です。

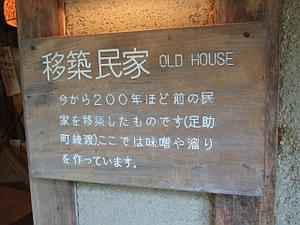

↑地元にあった古民家が移築されています。

↑移築された民家は非常に歴史あるものです。

このほかにも,お盆やスプーン,機織り機で作ったコースターが

施設内で作られたものが同じく施設内の喫茶店で使われるなど,

単なる展示の場ではない工夫もされています。

このように,地元の文化をガラスケースの中で展示するだけでなく,

生の人間との交流が行えることや作品の活用が行われることで

「その地域で息づく文化」「生活必要品」であることが実感できます。

施設内にある茅葺き民家は定期的に維持管理が行われているそうで,

そのための資金は行政の予算として確保されているということでした。

やはりここでも,職人の不在や手入れの労力などが問題のようでした。

「たんころりん」は,足助の宿場町を夜間照明で彩るイベントですが,

今では足助町を代表するイベントにまで発展しました。

竹で編んだ籠の中に灯りをともして家々の玄関口に並べるものです。

柔らかく暖かい光が宿場町を照らし,穏やかな夜が訪れます。

↑たんころりんと足助町の町並み。

この日は,地元に残る旅館の前で三味線の演奏会が開かれるなど,

足助町の雰囲気を更に高める素敵な催しが行われていました。

これからは,高齢者の割合が年々増加していくことでしょう。

その時に,足助町のような「地域の文化を守りつつ生き甲斐も作る」

まちづくりが行われることは,一つの希望となっていくことでしょう。

上石津でも,地域に残されている文化を少しずつ丁寧に発掘し,

それを楽しみや生き甲斐にできる取り組みをしたいと考えています。

足助町は,この取り組み以外にも意欲的な活動をされていますので,

以下にホームページを紹介しておきます。

足助観光協会ホームページ

http://www.mirai.ne.jp/~asuke/

参州足助屋敷ホームページ

http://www.asuke.aitai.ne.jp/~yashiki/

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

足助調査報告 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-18-1

書き込み:榎本

今日は,他地域に学ぶの4回目になります。

そろそろ,上石津での活動も本格的に行うことになり,

その前に少しでも多くの活動について調査を行いました。

今回調査に向かったのは,豊田市足助町(旧足助町)にある

参州足助屋敷です。ここも行政が管理する施設です。

2007年8月8日。足助町で「たんころりん」と呼ばれるイベントがあり,

その日程に合わせて現地へと足を運ぶことになりました。

「たんころりん」は日が暮れてからのイベントですので,

昼間は行政が管理する参州足助屋敷を訪れます。

↑参州足助屋敷の入口。地元の庄屋を想定して作られました。

この施設は,1980年に補助事業を請けて作られた施設で,

当時では珍しい「見せる博物館」を意図しています。

当時は,ハコモノとしての資料館や博物館建設のブームで,

足助町でも民俗資料を展示する施設の建設が検討されました。

しかし,民俗資料は「その場で体験できてこそ」と考え,

目の前で作業する人を見ることができるものに修正されました。

↑番傘を作っているおばさんとお話もできます。

↑このおじいさんは木地師(木の桶や盆などを作る)です。

ここで作業する方々は決して熟達した職人ばかりではありません。

しかし,自分たちの地域のために何かしたいという方や,

昔取った杵柄とばかりに機織りや草鞋編みをする方がおられます。

「ゲートボールよりこれをやっている方が楽しい」というお話は印象的でした。

↑施設内は,まるで昔の集落にいるかのような雰囲気です。

↑地元にあった古民家が移築されています。

↑移築された民家は非常に歴史あるものです。

このほかにも,お盆やスプーン,機織り機で作ったコースターが

施設内で作られたものが同じく施設内の喫茶店で使われるなど,

単なる展示の場ではない工夫もされています。

このように,地元の文化をガラスケースの中で展示するだけでなく,

生の人間との交流が行えることや作品の活用が行われることで

「その地域で息づく文化」「生活必要品」であることが実感できます。

施設内にある茅葺き民家は定期的に維持管理が行われているそうで,

そのための資金は行政の予算として確保されているということでした。

やはりここでも,職人の不在や手入れの労力などが問題のようでした。

「たんころりん」は,足助の宿場町を夜間照明で彩るイベントですが,

今では足助町を代表するイベントにまで発展しました。

竹で編んだ籠の中に灯りをともして家々の玄関口に並べるものです。

柔らかく暖かい光が宿場町を照らし,穏やかな夜が訪れます。

↑たんころりんと足助町の町並み。

この日は,地元に残る旅館の前で三味線の演奏会が開かれるなど,

足助町の雰囲気を更に高める素敵な催しが行われていました。

これからは,高齢者の割合が年々増加していくことでしょう。

その時に,足助町のような「地域の文化を守りつつ生き甲斐も作る」

まちづくりが行われることは,一つの希望となっていくことでしょう。

上石津でも,地域に残されている文化を少しずつ丁寧に発掘し,

それを楽しみや生き甲斐にできる取り組みをしたいと考えています。

足助町は,この取り組み以外にも意欲的な活動をされていますので,

以下にホームページを紹介しておきます。

足助観光協会ホームページ

http://www.mirai.ne.jp/~asuke/

参州足助屋敷ホームページ

http://www.asuke.aitai.ne.jp/~yashiki/

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

足助調査報告 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-18-1

書き込み:榎本

他地域に学ぶ その3

2008.05.27 |Category …活動報告

榎本です。

今日は,茅葺き民家の屋根修復作業に参加した際のご報告です。

イベントが行われたのは,滋賀県彦根市にある男鬼(おおり)集落です。

非常に雪深い地域で,既に集落には住む方は一人もおられません。

最近までは,子供の自然体験活動が行政の協力のもと行われていましたが,

財政難から中止になってしまい,活用の目処が立っていませんでした。

そこで,2004年から滋賀県立大学と地元の方々が協力することで,

もう一度集落の資源を活用する取り組みを行うことになったそうです。

その活動の中で,集落に残る茅葺き民家の屋根修復が行われました。

イベントは,2007年7月28日・29日の二日間に渡って行われ,

延べ60人もの方が作業に参加されました。

中には,滋賀県立大学の先生方が多く参加されていましたし,

全国の茅葺き民家を見て歩いている方などもおられました。

↑集落の様子。水路沿いには,カワト(洗い場)も残っています。

イベントの講師には,京都の茅葺き職人さんが来ておられました。

この日来られた若い職人さんは皆さん若い方ばかりで,

この先も茅葺きの技術が後世に伝わっていくのだ,という実感が沸きました。

↑作業について,職人さんと先生から説明です。

作業は,まず足場を組んで,茅を作業に必要な寸法に裁断していきます。

丹波市の東芦田集落では,大きく丈夫な足場を作っていましたが,

ここでは比較的簡単な足場を組みました。ここでも,足場は木造です。

↑足場を組んでいるところ。この後,作業に入りました。

↑茅の裁断には,押し切り以外に剪定ばさみも使われます。

今回のイベントでは,差し茅という方法で屋根の修復が行われました。

これは,屋根を全て取り払って葺き替える方法ではなく,

古くなった茅を抜き取って,その部分に新しい茅を差し込む方法です。

この方法だと,初めて体験する人でも作業が行えるということでした。

まずは,竹製の棒(さしぎ)を使って茅をめくり上げます。

そして,古い茅を抜き取り,抜き取った場所に新しい茅を差し込みます。

最後に,差し込んだすぐ上の茅を引っ張り出して勾配を整えたら終わりです。

この作業を必要な場所で繰り返し行い,屋根を修理していきます。

↑新しい茅を差し込んでいるところ。職人の技の見せ所です。

茅葺き屋根は,勾配が命です。この角度が狂ったり凸凹ができたりすると,

屋根に水が入って茅が腐る直接の原因になってしまいます。

そのため,差し茅と言えども,勾配の調節は非常に重要な作業なのです。

この部分は,職人さんの経験に頼って行われました。

↑たたきという道具を使って屋根の勾配を整えていきます。

作業中,手が空いた参加者は,茅を採取する場所へと案内されました。

以前は,しいたけを育てるほだ木を採っていた場所だそうですが,

更に昔は,茅葺き屋根の材料であるススキを刈り取る場所だったそうです。

このように集落で管理された茅の採取場を茅場と呼んでいます。

この日は,茅場に生えた雑草の刈り取りが主な作業でしたが,

傾斜がきつい上にノイバラが生息しており,かなり冷や冷やさせられました。

↑集落で管理されていた茅場。山間の空き地によく作られました。

今回のイベントでは,大学生と教員,そして地元の方が協力して

更に職人さんまで巻き込んだ活動に参加させて頂きましたが,

活動に参加する人たちがとても楽しくそして仲良く作業を行い,

とてもよい連携をしていることが,最も印象的でした。

以前参加させて頂いた「とよさと快蔵プロジェクト」もそうですが,

滋賀県立大学での大学と地域の協働には心惹かれるものがあり,

これを自分たちの活動でも実現していきたいと強く思います。

↑二日間の作業が終了し,屋根が無事修復できました。

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

差し茅体験 in 彦根市男鬼集落 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-06

書き込み:榎本

今日は,茅葺き民家の屋根修復作業に参加した際のご報告です。

イベントが行われたのは,滋賀県彦根市にある男鬼(おおり)集落です。

非常に雪深い地域で,既に集落には住む方は一人もおられません。

最近までは,子供の自然体験活動が行政の協力のもと行われていましたが,

財政難から中止になってしまい,活用の目処が立っていませんでした。

そこで,2004年から滋賀県立大学と地元の方々が協力することで,

もう一度集落の資源を活用する取り組みを行うことになったそうです。

その活動の中で,集落に残る茅葺き民家の屋根修復が行われました。

イベントは,2007年7月28日・29日の二日間に渡って行われ,

延べ60人もの方が作業に参加されました。

中には,滋賀県立大学の先生方が多く参加されていましたし,

全国の茅葺き民家を見て歩いている方などもおられました。

↑集落の様子。水路沿いには,カワト(洗い場)も残っています。

イベントの講師には,京都の茅葺き職人さんが来ておられました。

この日来られた若い職人さんは皆さん若い方ばかりで,

この先も茅葺きの技術が後世に伝わっていくのだ,という実感が沸きました。

↑作業について,職人さんと先生から説明です。

作業は,まず足場を組んで,茅を作業に必要な寸法に裁断していきます。

丹波市の東芦田集落では,大きく丈夫な足場を作っていましたが,

ここでは比較的簡単な足場を組みました。ここでも,足場は木造です。

↑足場を組んでいるところ。この後,作業に入りました。

↑茅の裁断には,押し切り以外に剪定ばさみも使われます。

今回のイベントでは,差し茅という方法で屋根の修復が行われました。

これは,屋根を全て取り払って葺き替える方法ではなく,

古くなった茅を抜き取って,その部分に新しい茅を差し込む方法です。

この方法だと,初めて体験する人でも作業が行えるということでした。

まずは,竹製の棒(さしぎ)を使って茅をめくり上げます。

そして,古い茅を抜き取り,抜き取った場所に新しい茅を差し込みます。

最後に,差し込んだすぐ上の茅を引っ張り出して勾配を整えたら終わりです。

この作業を必要な場所で繰り返し行い,屋根を修理していきます。

↑新しい茅を差し込んでいるところ。職人の技の見せ所です。

茅葺き屋根は,勾配が命です。この角度が狂ったり凸凹ができたりすると,

屋根に水が入って茅が腐る直接の原因になってしまいます。

そのため,差し茅と言えども,勾配の調節は非常に重要な作業なのです。

この部分は,職人さんの経験に頼って行われました。

↑たたきという道具を使って屋根の勾配を整えていきます。

作業中,手が空いた参加者は,茅を採取する場所へと案内されました。

以前は,しいたけを育てるほだ木を採っていた場所だそうですが,

更に昔は,茅葺き屋根の材料であるススキを刈り取る場所だったそうです。

このように集落で管理された茅の採取場を茅場と呼んでいます。

この日は,茅場に生えた雑草の刈り取りが主な作業でしたが,

傾斜がきつい上にノイバラが生息しており,かなり冷や冷やさせられました。

↑集落で管理されていた茅場。山間の空き地によく作られました。

今回のイベントでは,大学生と教員,そして地元の方が協力して

更に職人さんまで巻き込んだ活動に参加させて頂きましたが,

活動に参加する人たちがとても楽しくそして仲良く作業を行い,

とてもよい連携をしていることが,最も印象的でした。

以前参加させて頂いた「とよさと快蔵プロジェクト」もそうですが,

滋賀県立大学での大学と地域の協働には心惹かれるものがあり,

これを自分たちの活動でも実現していきたいと強く思います。

↑二日間の作業が終了し,屋根が無事修復できました。

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

差し茅体験 in 彦根市男鬼集落 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-06

書き込み:榎本

他地域に学ぶ その2

2008.05.25 |Category …活動報告

こんにちは,榎本です。

今回も,過去の調査等のご紹介をしたいと思います。

今日は,上石津での活動についての相談をするために

名古屋の起業支援ネットを訪れてお話をさせて頂いたことと,

岐阜県内で行政が管理する古民家として代表的な

下呂温泉合掌村を訪れてお話を伺った際の内容についてです。

まずは,2007年6月11日の名古屋での出来事からです。

現在では,自分の中での古民家(民俗資料館)の捉え方は少し変わりましたが,

以前は「地元の方が集える施設」を作ろうという思いが非常に強くありました。

地元の方が集まれる場所を作ること自体は,今でも思い描く希望ですが,

古民家で全てを準備してしまおうという考えがこの頃には強かったように思います。

そのため,どうすれば地元の方がここに集まってきてくれるだろうか,

そして自分たちと一緒に作業や体験活動を行ってくれるだろうか,

日常的に地元の方が集まりやすい場所づくりはどのようなものだろうか,

などと考えすぎたためか,一人でパンク状態になっていました。

そんな時,起業支援ネットの関戸さんに活動についての相談を聞いて頂き,

自分がどのような思いから上石津の活動を始めるようになったのか,

またその思いを実現させるためにどのようなことをすればいいのか,

そして自分一人で全てをやり遂げる必要はないということに気付かせて頂き,

その後の活動を行う上で大変貴重なヒントを頂くことができました。

↑起業支援ネットの事務所がある本陣小学校跡地。

自分の思いがあまりにも先走って地元の方に迷惑を掛けてしまうのでは,

という心配は,調査に訪れたばかりの頃から考えていたことですが,

この時は,正に自分の思いをどう実現するかばかり考えており,

自分にはできないことをお願いできる協力者を集め,力を借りるということが

考えつかない状態になっていたのではないか,と思います。

各自,得意分野を分担してそれぞれ協力していけばいいのだ,と気付き,

その後の活動がやりやすくなったことは言うまでもありません。

関戸さんには,大変お世話になりました。

その後も,時々お会いした時などに上石津のお話をしています。

↑地域との協働を目指す取り組みを続けておられる大先輩です。

起業支援ネットホームページ

http://www.npo-kigyo.net/

関戸美恵子氏ブログ

https://blog.canpan.info/sekido/

そして,次は下呂温泉合掌村へ調査に行った時のお話です。

上石津での活動を行うにあたり,緑の村公園の特徴からも考えて,

行政が管理する茅葺き民家施設に注目する必要があると思いました。

下呂市にある下呂温泉合掌村には,合掌造りの古民家がありますが,

上石津とは茅葺き屋根の作りが全く違ったものとなっています。

とは言え,茅葺き民家の維持管理を行政が行う点では共通しており,

施設としての活用の方法なども伺うために,現地を訪れました。

↑合掌村の入口。平日はひっそりとしていました。

茅葺き民家の屋根は,どれも維持管理状態が良いとは言い難い状態でした。

施設内には片手では数えられない茅葺き民家が移築されているため,

それも致し方ないことではあります。

金銭的な面から,茅葺き屋根の修復は十分行われないようですし,

それに加えて職人さんの人数もかなり少ないことが原因のようです。

↑民俗資料館として使われている旧岩崎家住宅。

施設内の古民家は,全て資料館や飲食店として使われていますが,

地域住民にとって身近な施設とは言い難い状況でしたし,

外部からの観光客で大盛況というわけでもないようでした。

しかし,貴重な合掌造り住宅を見学できるのは魅力的ですし,

部屋の間取りなどの解説も古民家内部に掲示されているなど,

来訪者が情報を得られるような配慮もされていました。

↑旧大戸家住宅。合掌村で一番の目玉です。

↑古民家の間取り。かなりの豪邸です。

緑の村公園でも,古民家をまずは開放し来訪者に見てもらえる状態にすること,

そして更に情報を得て帰ってもらえるような仕組み作りが必要だと感じました。

更に,県内や近隣県での取り組みについても詳しく情報を集めたいと思い,

他の地域にもこの先通い続けることとなります。それはまた次回。

下呂温泉合掌村ホームページ

http://www.city-gero.jp/kankou/gassyou/top.htm

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

COMBi本陣 訪問 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-06-12

下呂調査報告 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-18

書き込み:榎本

今回も,過去の調査等のご紹介をしたいと思います。

今日は,上石津での活動についての相談をするために

名古屋の起業支援ネットを訪れてお話をさせて頂いたことと,

岐阜県内で行政が管理する古民家として代表的な

下呂温泉合掌村を訪れてお話を伺った際の内容についてです。

まずは,2007年6月11日の名古屋での出来事からです。

現在では,自分の中での古民家(民俗資料館)の捉え方は少し変わりましたが,

以前は「地元の方が集える施設」を作ろうという思いが非常に強くありました。

地元の方が集まれる場所を作ること自体は,今でも思い描く希望ですが,

古民家で全てを準備してしまおうという考えがこの頃には強かったように思います。

そのため,どうすれば地元の方がここに集まってきてくれるだろうか,

そして自分たちと一緒に作業や体験活動を行ってくれるだろうか,

日常的に地元の方が集まりやすい場所づくりはどのようなものだろうか,

などと考えすぎたためか,一人でパンク状態になっていました。

そんな時,起業支援ネットの関戸さんに活動についての相談を聞いて頂き,

自分がどのような思いから上石津の活動を始めるようになったのか,

またその思いを実現させるためにどのようなことをすればいいのか,

そして自分一人で全てをやり遂げる必要はないということに気付かせて頂き,

その後の活動を行う上で大変貴重なヒントを頂くことができました。

↑起業支援ネットの事務所がある本陣小学校跡地。

自分の思いがあまりにも先走って地元の方に迷惑を掛けてしまうのでは,

という心配は,調査に訪れたばかりの頃から考えていたことですが,

この時は,正に自分の思いをどう実現するかばかり考えており,

自分にはできないことをお願いできる協力者を集め,力を借りるということが

考えつかない状態になっていたのではないか,と思います。

各自,得意分野を分担してそれぞれ協力していけばいいのだ,と気付き,

その後の活動がやりやすくなったことは言うまでもありません。

関戸さんには,大変お世話になりました。

その後も,時々お会いした時などに上石津のお話をしています。

↑地域との協働を目指す取り組みを続けておられる大先輩です。

起業支援ネットホームページ

http://www.npo-kigyo.net/

関戸美恵子氏ブログ

https://blog.canpan.info/sekido/

そして,次は下呂温泉合掌村へ調査に行った時のお話です。

上石津での活動を行うにあたり,緑の村公園の特徴からも考えて,

行政が管理する茅葺き民家施設に注目する必要があると思いました。

下呂市にある下呂温泉合掌村には,合掌造りの古民家がありますが,

上石津とは茅葺き屋根の作りが全く違ったものとなっています。

とは言え,茅葺き民家の維持管理を行政が行う点では共通しており,

施設としての活用の方法なども伺うために,現地を訪れました。

↑合掌村の入口。平日はひっそりとしていました。

茅葺き民家の屋根は,どれも維持管理状態が良いとは言い難い状態でした。

施設内には片手では数えられない茅葺き民家が移築されているため,

それも致し方ないことではあります。

金銭的な面から,茅葺き屋根の修復は十分行われないようですし,

それに加えて職人さんの人数もかなり少ないことが原因のようです。

↑民俗資料館として使われている旧岩崎家住宅。

施設内の古民家は,全て資料館や飲食店として使われていますが,

地域住民にとって身近な施設とは言い難い状況でしたし,

外部からの観光客で大盛況というわけでもないようでした。

しかし,貴重な合掌造り住宅を見学できるのは魅力的ですし,

部屋の間取りなどの解説も古民家内部に掲示されているなど,

来訪者が情報を得られるような配慮もされていました。

↑旧大戸家住宅。合掌村で一番の目玉です。

↑古民家の間取り。かなりの豪邸です。

緑の村公園でも,古民家をまずは開放し来訪者に見てもらえる状態にすること,

そして更に情報を得て帰ってもらえるような仕組み作りが必要だと感じました。

更に,県内や近隣県での取り組みについても詳しく情報を集めたいと思い,

他の地域にもこの先通い続けることとなります。それはまた次回。

下呂温泉合掌村ホームページ

http://www.city-gero.jp/kankou/gassyou/top.htm

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

COMBi本陣 訪問 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-06-12

下呂調査報告 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-18

書き込み:榎本