他地域に学ぶ その4

2008.05.29 |Category …活動報告

榎本です。

今日は,他地域に学ぶの4回目になります。

そろそろ,上石津での活動も本格的に行うことになり,

その前に少しでも多くの活動について調査を行いました。

今回調査に向かったのは,豊田市足助町(旧足助町)にある

参州足助屋敷です。ここも行政が管理する施設です。

2007年8月8日。足助町で「たんころりん」と呼ばれるイベントがあり,

その日程に合わせて現地へと足を運ぶことになりました。

「たんころりん」は日が暮れてからのイベントですので,

昼間は行政が管理する参州足助屋敷を訪れます。

↑参州足助屋敷の入口。地元の庄屋を想定して作られました。

この施設は,1980年に補助事業を請けて作られた施設で,

当時では珍しい「見せる博物館」を意図しています。

当時は,ハコモノとしての資料館や博物館建設のブームで,

足助町でも民俗資料を展示する施設の建設が検討されました。

しかし,民俗資料は「その場で体験できてこそ」と考え,

目の前で作業する人を見ることができるものに修正されました。

↑番傘を作っているおばさんとお話もできます。

↑このおじいさんは木地師(木の桶や盆などを作る)です。

ここで作業する方々は決して熟達した職人ばかりではありません。

しかし,自分たちの地域のために何かしたいという方や,

昔取った杵柄とばかりに機織りや草鞋編みをする方がおられます。

「ゲートボールよりこれをやっている方が楽しい」というお話は印象的でした。

↑施設内は,まるで昔の集落にいるかのような雰囲気です。

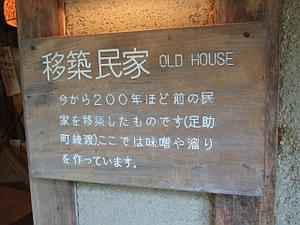

↑地元にあった古民家が移築されています。

↑移築された民家は非常に歴史あるものです。

このほかにも,お盆やスプーン,機織り機で作ったコースターが

施設内で作られたものが同じく施設内の喫茶店で使われるなど,

単なる展示の場ではない工夫もされています。

このように,地元の文化をガラスケースの中で展示するだけでなく,

生の人間との交流が行えることや作品の活用が行われることで

「その地域で息づく文化」「生活必要品」であることが実感できます。

施設内にある茅葺き民家は定期的に維持管理が行われているそうで,

そのための資金は行政の予算として確保されているということでした。

やはりここでも,職人の不在や手入れの労力などが問題のようでした。

「たんころりん」は,足助の宿場町を夜間照明で彩るイベントですが,

今では足助町を代表するイベントにまで発展しました。

竹で編んだ籠の中に灯りをともして家々の玄関口に並べるものです。

柔らかく暖かい光が宿場町を照らし,穏やかな夜が訪れます。

↑たんころりんと足助町の町並み。

この日は,地元に残る旅館の前で三味線の演奏会が開かれるなど,

足助町の雰囲気を更に高める素敵な催しが行われていました。

これからは,高齢者の割合が年々増加していくことでしょう。

その時に,足助町のような「地域の文化を守りつつ生き甲斐も作る」

まちづくりが行われることは,一つの希望となっていくことでしょう。

上石津でも,地域に残されている文化を少しずつ丁寧に発掘し,

それを楽しみや生き甲斐にできる取り組みをしたいと考えています。

足助町は,この取り組み以外にも意欲的な活動をされていますので,

以下にホームページを紹介しておきます。

足助観光協会ホームページ

http://www.mirai.ne.jp/~asuke/

参州足助屋敷ホームページ

http://www.asuke.aitai.ne.jp/~yashiki/

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

足助調査報告 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-18-1

書き込み:榎本

今日は,他地域に学ぶの4回目になります。

そろそろ,上石津での活動も本格的に行うことになり,

その前に少しでも多くの活動について調査を行いました。

今回調査に向かったのは,豊田市足助町(旧足助町)にある

参州足助屋敷です。ここも行政が管理する施設です。

2007年8月8日。足助町で「たんころりん」と呼ばれるイベントがあり,

その日程に合わせて現地へと足を運ぶことになりました。

「たんころりん」は日が暮れてからのイベントですので,

昼間は行政が管理する参州足助屋敷を訪れます。

↑参州足助屋敷の入口。地元の庄屋を想定して作られました。

この施設は,1980年に補助事業を請けて作られた施設で,

当時では珍しい「見せる博物館」を意図しています。

当時は,ハコモノとしての資料館や博物館建設のブームで,

足助町でも民俗資料を展示する施設の建設が検討されました。

しかし,民俗資料は「その場で体験できてこそ」と考え,

目の前で作業する人を見ることができるものに修正されました。

↑番傘を作っているおばさんとお話もできます。

↑このおじいさんは木地師(木の桶や盆などを作る)です。

ここで作業する方々は決して熟達した職人ばかりではありません。

しかし,自分たちの地域のために何かしたいという方や,

昔取った杵柄とばかりに機織りや草鞋編みをする方がおられます。

「ゲートボールよりこれをやっている方が楽しい」というお話は印象的でした。

↑施設内は,まるで昔の集落にいるかのような雰囲気です。

↑地元にあった古民家が移築されています。

↑移築された民家は非常に歴史あるものです。

このほかにも,お盆やスプーン,機織り機で作ったコースターが

施設内で作られたものが同じく施設内の喫茶店で使われるなど,

単なる展示の場ではない工夫もされています。

このように,地元の文化をガラスケースの中で展示するだけでなく,

生の人間との交流が行えることや作品の活用が行われることで

「その地域で息づく文化」「生活必要品」であることが実感できます。

施設内にある茅葺き民家は定期的に維持管理が行われているそうで,

そのための資金は行政の予算として確保されているということでした。

やはりここでも,職人の不在や手入れの労力などが問題のようでした。

「たんころりん」は,足助の宿場町を夜間照明で彩るイベントですが,

今では足助町を代表するイベントにまで発展しました。

竹で編んだ籠の中に灯りをともして家々の玄関口に並べるものです。

柔らかく暖かい光が宿場町を照らし,穏やかな夜が訪れます。

↑たんころりんと足助町の町並み。

この日は,地元に残る旅館の前で三味線の演奏会が開かれるなど,

足助町の雰囲気を更に高める素敵な催しが行われていました。

これからは,高齢者の割合が年々増加していくことでしょう。

その時に,足助町のような「地域の文化を守りつつ生き甲斐も作る」

まちづくりが行われることは,一つの希望となっていくことでしょう。

上石津でも,地域に残されている文化を少しずつ丁寧に発掘し,

それを楽しみや生き甲斐にできる取り組みをしたいと考えています。

足助町は,この取り組み以外にも意欲的な活動をされていますので,

以下にホームページを紹介しておきます。

足助観光協会ホームページ

http://www.mirai.ne.jp/~asuke/

参州足助屋敷ホームページ

http://www.asuke.aitai.ne.jp/~yashiki/

当時の記事はこちら。

◆農村計画学研究室 近況報告◆

足助調査報告 [活動報告]

http://ruplan.blog.so-net.ne.jp/2007-08-18-1

書き込み:榎本

PR

●Thanks Comments

●この記事にコメントする

●この記事へのトラックバック

TrackbackURL: